{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsActivityText') }}

{{ activityObj.name }}

{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsActivityText') }}

{{ item.activityName }}

{{ _getLangText('m_detailInformation_goodsActivityBuyButText') }}

{{ _getLangText("m_detailIntroduction_goodsIntroductionText") }}

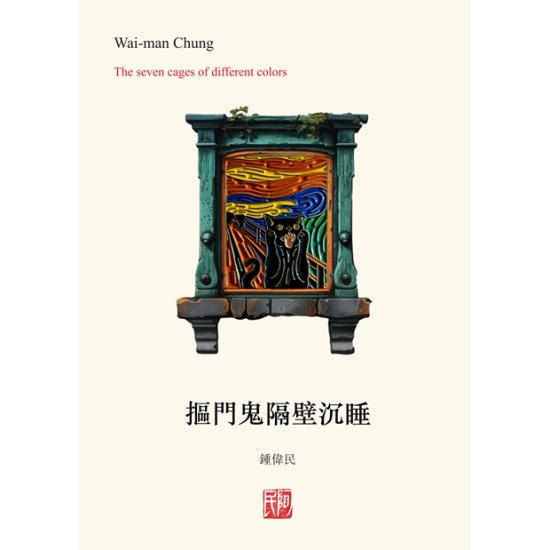

從紅門的海孻、青門的伍姑娘、到黃門的凹額牛與紫門的尼安德塔家庭,這些看似「不登大雅之堂」的角色,在作者筆下成為了這城市的生物化石。他們或者沉睡、或者嘔吐、或者日復一日像蝙蝠一樣活在陰翳與霉菌中,卻仍有記憶、有渴望、有性與死的本能。他們在被壓迫與自我剖析之間,反覆轉動著電梯一般停滯的命運。在此文本裡,「摳門」不是經濟匱乏的羞辭,而是對慾望節制與身體保存的一種策略——一種對抗資本秩序與失語化身體的靜默反叛。「隔壁沉睡」也非純然的比喻,而是揭示當代社會中人們「活著卻彷彿死去」的存在狀態。

{{ _getLangText('m_detailAuthorBookList_titleText') }}

{{ _getLangText('m_asideSeriesBookListBut_moreText') }}>

{{ _getLangText("m_recently_viewed_products_titleText") }}